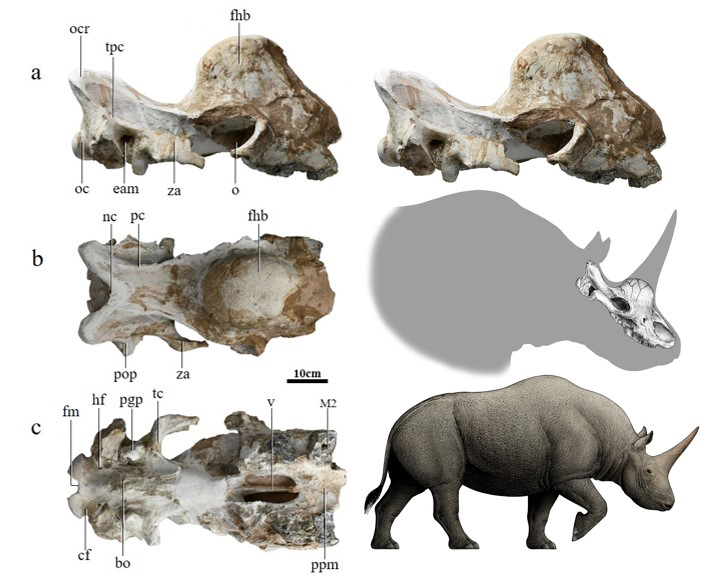

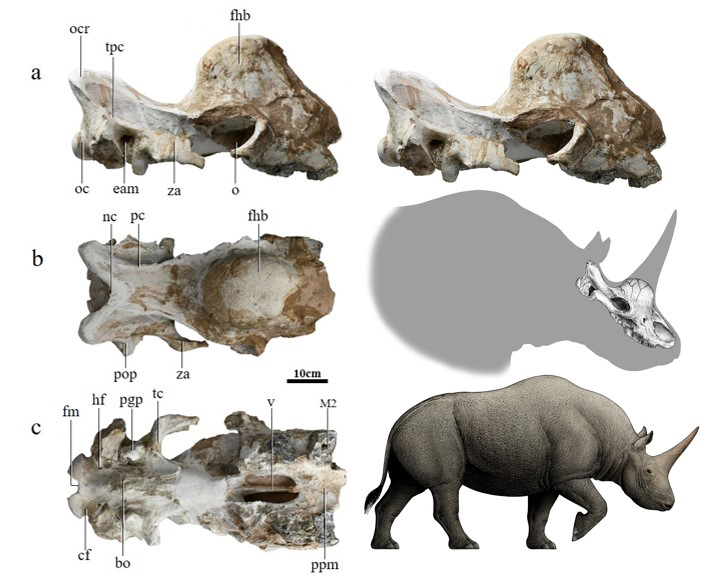

陝西定邊原始板齒犀(

Elasmotherium primigeniussp. nov.)正型頭骨及複原圖(陳瑜繪)(孫丹輝供圖)

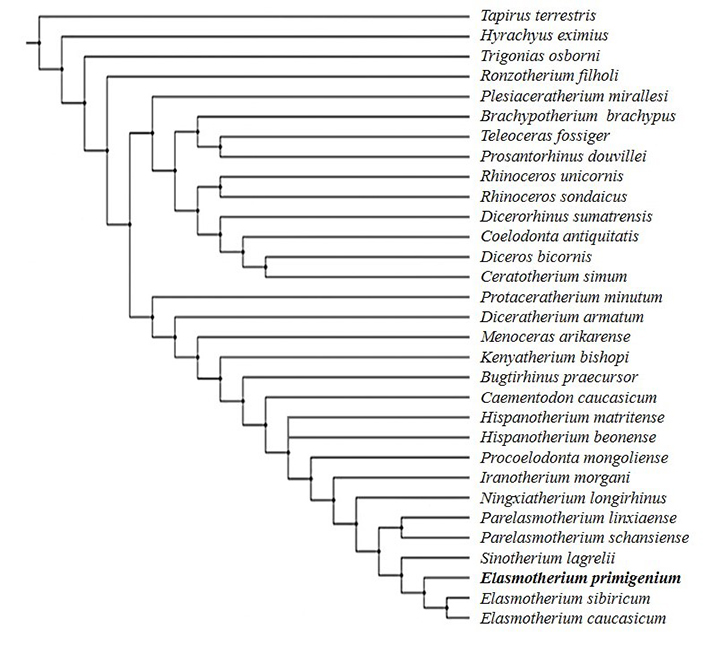

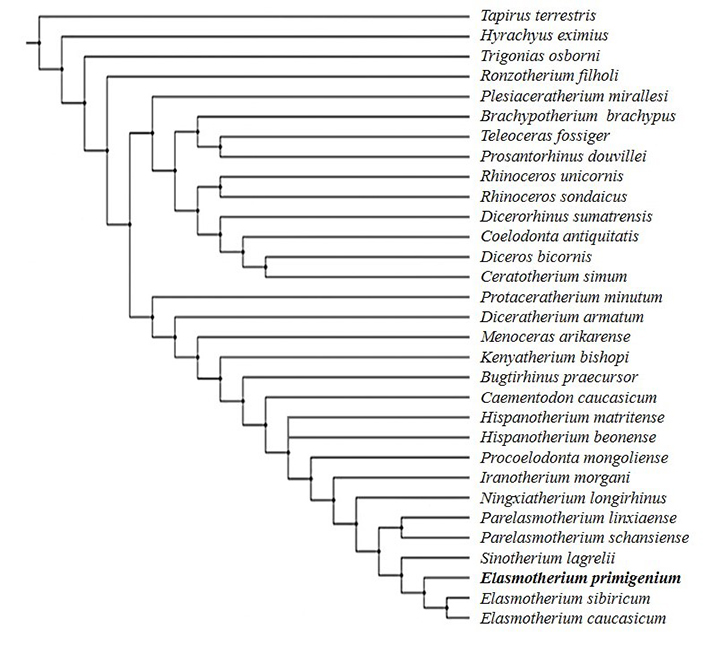

板齒犀係統發育關係分析結果 (孫丹輝供圖)

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學院古脊椎動物與古人類研究所:板齒犀屬(

Elasmotherium)體型巨大,具有一個最長可達2米的額角,是曾經生存在歐亞大陸的犀科動物。雖然板齒犀屬被認為與中華板齒犀屬(

Sinotherium)關係密切,且板齒犀類2000萬年以來從鼻角向額角的演化過程已被重建,但板齒犀屬,即真板齒犀的起源問題尚未得到圓滿的解釋。

近日,中國科學院古脊椎動物與古人類研究所鄧濤研究團隊研究了采自陝西省定邊縣楊井的一件晚中新世板齒犀化石(IVPP V24051),該新材料是目前已知最早的真板齒犀類,已具備板齒犀屬的典型特征:體形巨大,頭骨窄長,額角角座呈半球狀高凸;高齒冠,上頰齒原尖收縮強烈而使原尖與原脊幾乎分離;頰齒釉質層表麵粗糙,褶皺發育;有豐富的白堊質覆蓋和充填。相對於中華板齒犀,新材料具有更進步的特征,已經初步演化出板齒犀屬的頰齒形態;相對於板齒犀屬內的進步類群,新材料頰齒較弱的釉質褶皺體現了它的原始狀態。這件標本顯示出了頭骨與牙齒的鑲嵌演化,成為中華板齒犀向真板齒犀類過渡的中間橋梁。形態學研究與係統發育分析顯示,中華板齒犀與真板齒犀構成姐妹群並處於基幹的位置。新材料代表了板齒犀屬內最為原始的類群,因此,建立新種原始板齒犀(

Elasmotherium primigeniussp. nov.)。通過野外考察,在其相同層位中發現了2種食肉類化石,劍齒虎

Amphimachairodussp.和鬣狗

Hyaenictitheriumcf. hyaenoides,它們是典型的晚中新世成員。因此,推定真板齒犀可能起源於晚中新世的中國西北地區。原始板齒犀的發現為解決真板齒犀類的形態變化及起源問題提供了有力的證據,同時為進步的板齒犀類建立了進化和動物地理上的聯係。

相關研究成果在線發表在國際專業期刊《曆史生物學》(

Historical Biology)上,博士研究生孫丹輝為論文第一作者,鄧濤研究員為通訊作者。該研究獲得中國科學院戰略性先導科技專項和第二次青藏高原綜合科學考察研究專項支持。

論文鏈接:https://doi.org/10.1080/08912963.2021.1907368

(责任编辑:酷繪樂團)